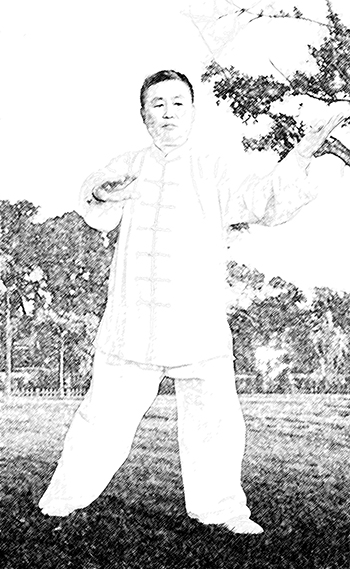

杨式太极拳一则《骨架行拳诀》

大家可以反复研读,定有收获:

头颅椎骨架,行拳主靠它

臂腿肢带骨,如衣挂衣架

头身立中正,尾骨尖朝下

下颌要内收,胸骨要内含

命门向后凸,吊裆护裆严

脊柱顶脑壳,伸缩有变换

防守柱拉直,出击放自然

腰身重中心,余骨随之变

合则向此缩,开力由此发

手足腕踝骨,转动无闲暇

关节全练开,动如转砂架

沉着气入骨,神蓄形内敛

肥胖功应差,大肚没苦练

若有关节炎,羞说练过拳

行拳骨架走,也可静处观

闪躲缩最小,敌拳打不着

出拳从心发,恶敌万难逃

骨正筋脉柔,大病绝难生

口诀如果很难看懂,可以参考以下有关练习太极拳几则心法,可以帮你领悟更多!

一、“骨升肉降”的感觉

“骨升肉降”是指习练者骨架挺拔上撑的同时肉体松柔下坠的感觉.

人属于地球生物,肉体自然会受地球引力而下沉,人之所以能够站立,全靠骨骼向上的支撑,所以说“骨升肉降”是人类克服地球引力进行运动的必然。然而在练拳中是否能具有“骨升肉降”的感觉却是另外一回事,只有当你的身心真正放松下来后才能体会这种感觉。……

“骨升肉降”还揭示了行拳时骨与肉之间的关系:骨肉分离。

“骨肉分离”是行拳时骨升、肉降、关节松的感觉,如同脱骨扒鸡,只要将鸡骨架提起来一抖,鸡肉就会离骨脱落。拥有这种感觉,说明你的肌肉没有紧裹在骨骼上,已经处于放松态。

肉体的下沉标志着“松”,——骨架的挺拔标志着“刚”——找到“骨升肉降”的感觉,就为开启太极拳“刚柔相济”的大门找到了金钥匙。

在行拳中,我们还要做到“三松三竖”:

松肩竖颈,松胯竖脊,松踝竖腿,借以使“骨升肉降”的感觉保持贯穿套路始终。

产生整体力后,要通过整体骨架贯通,筋力连结,气贯周身,将气力送到手臂,产生抖弹力。

这种抖弹力是从松胯下沉,地面给我们反作用力,反作用力再从脚底到腿,再由腿到腰,贯通周身,通过丹田,全身发紧,瞬间产生极强的暴发力,再传递到手臂或腿脚,形成强有力的攻击力。

二、“自身重量”的感觉.

“自身重量”的感觉是指行拳时我们觉得四肢如同负重。

由于人生来就在地球引力下运动,以至对自身肢体的重量失去察觉,我们只有在体外荷重时(如拎一桶水)才会有负重感。如果你在行拳时感觉到四肢的沉重,就说明你的身体真正放松了,放松的状态越好,肩、胯关节松开的程度越大,四肢的沉重感就会越大。

这种沉重感是僵力去除、身心放松后肢体受重力作用的结果,所以拳论有“由松入沉”的说法,可见“沉”是对“松”的验证.

“地心为第三之主宰”、“足掌为第三之宾辅”,强调顺应地心引力来“主宰”行拳,即利用自身的重力和地面的反作用力来推动拳势进行。这句话突出了地心与脚掌的关系.

沉从脚落,提从脚起,“沉”是顺应地心引力,“提”是利用地面的反作用力。沉与提应趁着拳势的蓄发变化而转换:发势时为沉,脚掌植地生根,利于打击对手,用的是地球吸引力;蓄势时为提,身体轻盈灵活,便于动作转换,用的是地球的反作用力。

这样,依靠身体的虚实变化透过脚掌来顺应地球的引力和反弹力,将地球的势能转化为行拳的动力。

所以 ,能够善用自身重力和反弹力来行拳,找到身体“如水载舟行”的沉浮感,才算进了太极之门。

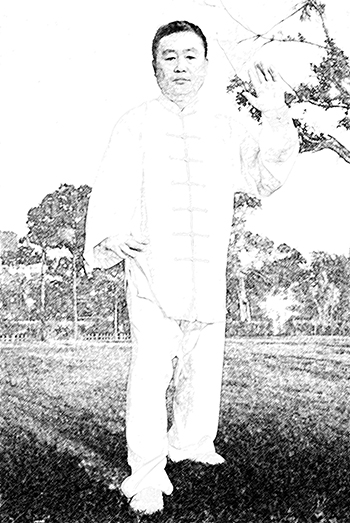

三、“脊柱行拳”的感觉

“脊柱行拳”是指以脊柱为主动、以手脚为从动的行拳方式。

学拳初期,是用手脚来打拳,使得是局部力和僵力。进而学会了以腰带脊,发挥腰部的枢纽作用,再随着功夫的加深,“腰”会逐渐成长:先是与胯成一体,以腰胯来带动手脚,接着脊柱上下伸展,形成一个连接百会和会阴穴的身体中轴线(也称“中垂线”)。臂和腿好像牵挂在身体的中轴线上,行拳时四肢在中轴线的带动下运动,起于中轴线,终于中轴线。

——动手不动腰为僵手,迈步不用腰为死步。

上肢要体会“以腰带臂”的感觉,下肢要体会“步随身换”的感觉。——我们常说:“四块松,全身松”,全身的放松关键在于肩胯的放松.

在太极拳中脊柱有三种运动方式:上下拉伸,左右转动和前后张弛。

脊柱的“上下拉伸”使人体脊柱的S曲线得到适当调直,可以纠正头颈不端和突臀的毛病,做到身法中正。

脊柱的“左右转动”是太极拳形成圆弧动作的动力源,,以脊柱带动四肢运动的主要方式。

脊柱的“前后张弛”是说脊柱如同弓背,随着拳势的蓄发开合而含送张弛:蓄势时脊柱随着吸气微微后弓,称为“吞身”;发势时脊柱随着呼气微微前驰,称为“吐身”。

行拳时脊柱随着拳势开合变化和拳势呼吸呈现出节律性的张弛,这是形成太极拳开合鼓荡的动力源。

脊柱和后腰力的产生。当丹田气产生后,就要开始锻炼脊柱的力量,将丹田之气通过“小周天”将气提上来,再过肩,送到脊柱和后腰,让后背和后腰产生膨胀气,壮实后腰。

此劲出自丹田,一旦练出,终身不退。脊柱力是整体力传递过程中很重要的一个环节,锻炼脊柱时意念应始终感知脊柱,使脊柱和手臂的内在能量达到协调贯通,让意念与身体相随,形神合一。为以后的功力发挥打下坚实的基础。

四、“周身一家”的感觉

“周身一家”是指行拳时“一动而无有不动”的整体运动。

周身整体力指的是什么呢?周身整体力要体现“鸡腿”、“龙身”、“熊膀”、“豹头”、“鹰爪”、“雷声”的威猛。

“鸡腿”是说通过练习太极拳,松胯而裆走后弧,产生强有力螺旋向下向上的腿功。“龙身”是指腰部要有游龙舞腰摆尾之内力。

太极拳中不存在身体的局部运动,不单是举手投足,就连一个呼吸、一个眼神,甚至一个意念,无不是太极拳整体运动的组成部分。这种整体运动观,是太极拳区别于日常生活及其它一些运动项目的重要特征之一。

——杨澄甫曾经强调过:“练太极拳者不动手,动手便非太极拳。”

初级阶段是练形,要体会“太极无手,腰便是手”的感觉,也就是上述“脊柱行拳”的感觉。

中级阶段是练气,应体会“太极无手,气便是手”的感觉,要求呼吸能够顺应拳势的变化,使呼吸和动作相辅相成、互引互随,身体有开合胀缩感。

高级阶段是练神,须体会“太极无手,神便是手”